Coltan-Fieber

Aus dem gemeinsamen Besuch des Theaterstücks „Petermann – eine kölsche Paranoia“ im Theater im Bauturm ergab sich eine Activity des LC Köln-Vitellius, mit der er Yves Ndagano, einen kongolesischen Theatermann, Schauspieler, Autor und Regisseur, unterstützte. Als Kind war Yves aus seinem Heimatdorf entführt und als Kindersoldat eingesetzt worden. Es folgten Jahre der Zwangsarbeit in einer Coltan-Mine, aus der ihn schließlich eine im Ostkongo tätige Nichtregierungsorganisation erlöste. Sie bildete ihn zum Schauspieler aus und gab ihm so Gelegenheit, seine persönliche Geschichte szenisch aufzuarbeiten und seelisch zu verarbeiten. Laurenz Leky, der Leiter des Theaters im Bauturm, lernte Yves auf einer Reise in den Kongo kennen. Gemeinsam erarbeiteten sie ein Theaterstück: „Coltan-Fieber“, das 2016 im Theater am Bauturm uraufgeführt wurde und in dem sich Yves selbst spielte. In Goma im Ostkongo gründeten sie gemeinsam ein Kulturzentrum, das ehemaligen Kindersoldaten und Zwangsarbeitern den Rückweg in die Gesellschaft erleichtern soll.

2017 brachte das Theater im Bauturm die Geschichte Petermanns auf die Bühne. Niemand hat den legendären Schimpansen des Kölner Zoos so hautnah erlebt wie der ehemalige Zoodirektor Gunther Nogge, Mitglied im LC Köln-Vitelius seit 1982. Seine Erkenntnisse über und seine Begegnungen mit Schimpansen hat er in dem folgenden Essay niedergeschrieben:

Seit ich die Menschen kenne, liebe ich Schimpansen.

von Gunther Nogge

Als Zoodirektor hat man nicht nur Gelegenheit, jeden Tag Tiere zu beobachten. Man kann auch die Menschen beobachten, die sie besuchen, und dabei die Wirkung der Tiere auf die Menschen studieren. Die größte Faszination üben zweifellos die Primaten auf sie aus, ihre nächsten Verwandten im Tierreich, ganz besonders die Menschenaffen. Viele macht die frappante Menschenähnlichkeit im Aussehen, vor allem aber auch im Verhalten verlegen. Manche ergötzen sich an ihrem ungenierten Sexualverhalten, andere empören sich darüber. In den sechziger Jahren zog die heute weltberühmte Schimpansenforscherin Jane Goodall als erster Mensch in den Wald, um Schimpansen in der Natur zu beobachten. Ihre Forschungsergebnisse waren damals bahnbrechend für die Primatenforschung.

Schon als Student habe ich alles, was über Menschenaffen publiziert wurde, verschlungen. Später als Zoodirektor hatte ich das Privileg, Jane Goodall und andere zeitgenössische Primatologen persönlich kennen zu lernen. Außerdem begegnete ich Menschenaffen nicht nur täglich im Zoo, sondern auch immer wieder in der Natur. Kein Wunder also, dass sie mich mein Leben lang nicht mehr aus ihrem Bann gelassen haben. Dies kommt ja auch in dem Vorwort zu dem Buch von Winfried Panse, unserem 2023 verstorbenen Lionsfreund, „Angst – Macht – Erfolg“ zum Ausdruck, um das er mich vor zwanzig Jahren bat.

Schimpansen - unsere nächsten Verwandten

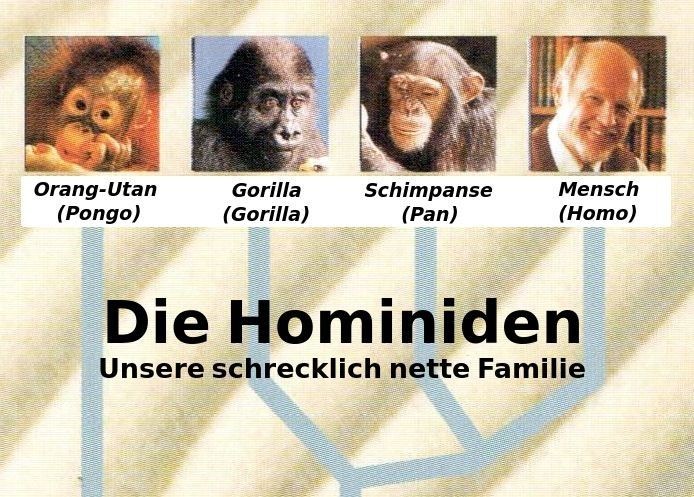

Nach molekulargenetischen Befunden unterscheiden sich Schimpansen nur in 0,5 % ihrer Erbanlagen von uns - weshalb auch schon vorgeschlagen wurde, die beiden Arten in einer Gattung, und zwar Homo zusammenzufassen. Der genetische Unterschied zwischen Menschen und Schimpansen ist tatsächlich geringer als z. B. zwischen Afrikanischen und Asiatischen Elefanten, also kaum der Rede wert.

Wie Schimpansen sich zu helfen wissen

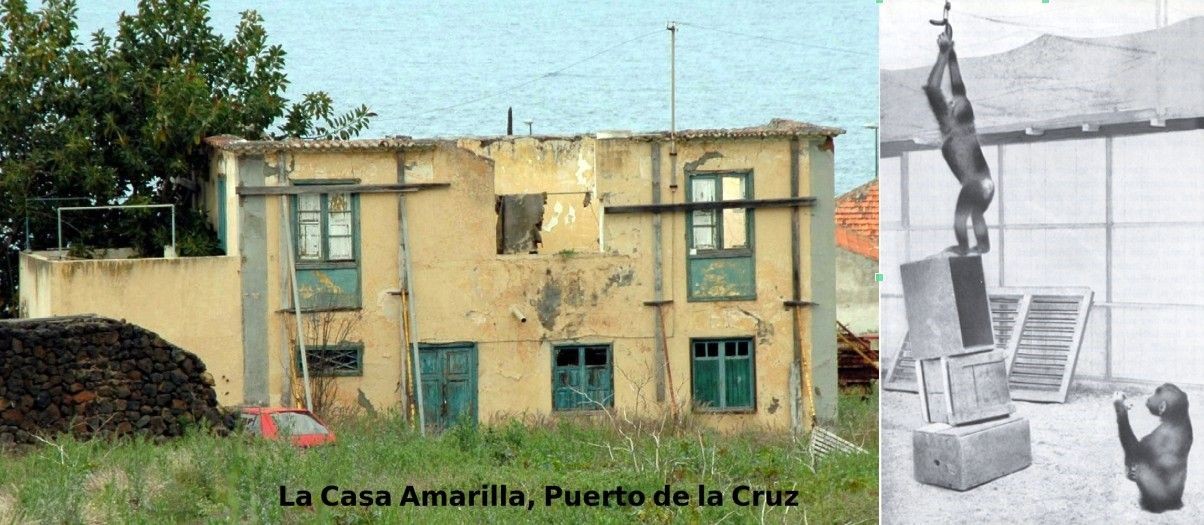

Wie aber sieht es bei den geistigen Fähigkeiten aus? In den Jahren 1913 – 1917 führte Wolfgang Köhler die ersten Intelligenztests mit Schimpansen durch, und zwar auf Teneriffa. An der Decke eines Raumes hing er Bananen auf. Um sie zu erreichen, mussten die Schimpansen sich etwas einfallen lassen. Sie bauten aus Kisten, die im Raum herum lagen, einen Turm, den sie besteigen konnten oder steckten Bambusstöcke zu einer langen Stange zusammen, mit deren Hilfe sie die Bananen herunterschlagen konnten. Damit war zum ersten Mal nachgewiesen, dass nicht nur Menschen, sondern auch Tiere Werkzeuge einsetzen können. Und nicht nur das. Sie denken sie sich wie wir sogar aus und stellen sie auch selber her.

In den sechziger Jahren entdeckte Jane Goodall, dass Schimpansen auch in der Natur Werkzeuge benutzen. Um an Termiten, in Afrika bei Mensch und Tier als Leckerbissen geschätzt, zu kommen, präparieren sie Stöckchen, mit denen sie sie aus ihren Bauten angeln können. Diese Fertigkeit wird sogar von Generation zu Generation tradiert. Später stellte man fest, dass diese Tradition auf Schimpansenpopulationen in Ostafrika beschränkt ist, während sie in anderen Gegenden Afrikas völlig unbekannt ist. Dafür haben die Tiere dort andere Fertigkeiten entwickelt, wie z. B. das Knacken von Nüssen, mit denen ostafrikanische Schimpansen nichts anfangen können, weil sie nie gelernt haben, wie man sie knackt.

Den Werkzeuggebrauch von Menschenaffen stimulierten wir 1983 im Kölner Zoo. Statt einen Termitenhügel nachzubauen, benutzten wir allerdings die im Gehege vorhandenen Kletterbäume und versenkten darin mit Süßigkeiten gefüllte Metallröhrchen. Natürlich haben wir den Tieren nicht gezeigt, wie man sich den Zugang dazu verschafft. Das sollten sie schon selbst herausfinden. Die spannende Frage für mich war, wer es zuerst schaffen würde, unsere Schimpansen, die Bonobos, die Gorillas oder vielleicht die Orang – Utans. Es waren die Orang - Utans! Wenn ein Orang - Utan ein Problem erkennt, beschäftigt er sich konsequent und solange damit, bis er das Problem gelöst hat. Dieses Problem hatten die Orangs in weniger als einer halben Stunde gelöst, und schon am nächsten Tag beherrschte die ganze Gruppe die Methode. Sie kamen auch am schnellsten dahinter, dass Traubenzucker besser an einem Stöckchen haftet, wenn man es vorher mit Spucke befeuchtet.

Auch den Gorillas bereitete das Problem kaum Kopfzerbrechen, und ihre Fertigkeit, die richtigen Zweigstärken und –längen auszuwählen, bzw. herzurichten, nahm von Tag zu Tag zu. Am längsten brauchten erstaunlicherweise die Bonobos, die ja heute als die intelligentesten Menschenaffen gelten. Sie waren furchtbar aufgeregt, als sie entdeckten, dass es da etwas gab, an das sie nicht so ohne weiteres herankamen. Hektisch machten auch sie sich ans Werk, behinderten sich aber eher gegenseitig bei der Arbeit, sodass nichts klappte. Deshalb verloren sie auch rasch die Lust an der Arbeit, gaben auf und warfen alles wutentbrannt hin, um es dann später noch einmal zu versuchen. Nach wenigen Tagen aber waren alle vier Arten in gleicher Weise Meister der neuen Technik, und der Gebrauch von Werkzeugen gehörte fortan zu ihrer täglichen, immer wieder reizvollen Beschäftigung.

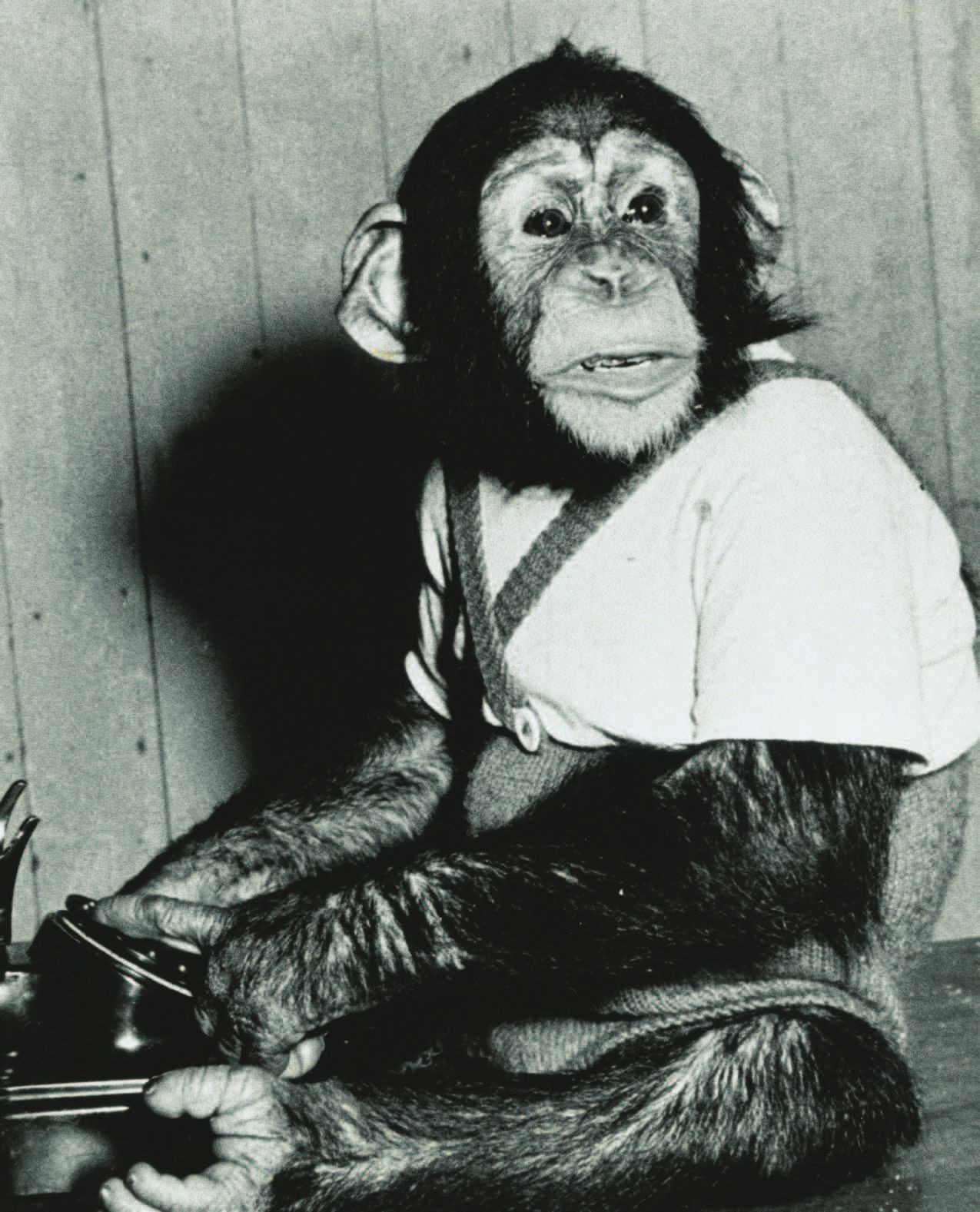

Petermann, mein Rivale

Der erste Menschenaffe, der nach dem Kriege in den Kölner Zoo kam, war der Schimpanse Petermann. Man kann sich heute kaum noch vorstellen, welches Aufsehen er damals erregte. Er war eine Sensation, Symbol und Hoffnungsträger für den Wiederaufstieg des kriegszerstörten Zoos aus den Trümmern, und er wurde rasch zum Publikumsliebling und zu einer stadtbekannten Tierpersönlichkeit. Allerdings hat ein Schimpanse, der wie Petermann ohne Kontakt zu Artgenossen aufwächst, keine Gelegenheit, seine arteigenen Verhaltensweisen zu erlernen. Stattdessen guckt er dem Menschen vieles ab und äfft ihn nach, was vom Publikum meist als lustig empfunden wird, und sieht sich schließlich sogar selbst als Menschen an. Das zeigte sich später, als man Petermann das Weibchen Susi zur Gesellschaft zuführte. Susi interessierte ihn überhaupt nicht, weder als Gesellschafterin noch als Sexpartnerin. Sie war ja nur eine Schimpansin, während er selber sich als Menschen betrachtete. Der enge Kontakt zwischen Mensch und Schimpanse muss spätestens abgebrochen werden, wenn letzterer geschlechtsreif wird. Erwachsene Schimpansen sind zwar kleiner als Menschen, weil sie kürzere Beine haben, sind ihnen aber kräftemäßig haushoch überlegen.

Menschenaffen erkennen Menschen, mit denen sie öfter zu tun haben, wieder und ordnen sie in ihre Vorstellungen von Gruppen- und Rangordnung ein. Als Zoodirektor rangiert man dabei weit oben. Man kommt morgens ins Affenhaus und spricht ein paar Worte mit den Tierpflegern. Oftmals stand ich mit einer Besuchergruppe vor der Scheibe, und alles hörte auf meine Worte. Gerade diese Situation hat unseren guten Petermann immer sehr aufgebracht, und er hat versucht, durch Imponiergehabe zu zeigen, wer der wirkliche Herr im Hause ist. Am 10. Oktober 1985 erhielt er unverhofft Gelegenheit, mir meinen vermeintlichen Rang streitig zu machen, als nämlich ein junger Tierpfleger versehentlich die Tür zu seinem Käfig nicht ordnungsgemäß verschlossen hatte. Ich ging gerade fachsimpelnd mit meinem Münsteraner Kollegen Götz Ruempler, der am Abend zuvor einen Vortrag vor den Zoofreunden gehalten hatte, durch den Zoo, als uns plötzlich Petermann und Susi gegenüber standen. Ich versuchte noch in die Futterküche des Affenhauses zu flüchten, aber Schimpansen sind nicht nur kräftiger als Menschen, sie sind auch schneller.

Wahrscheinlich wunderten sich die beiden, dass ich mich nicht nach Schimpansenart mit ihnen auseinandersetzte, sondern sofort hilflos am Boden lag. Sie meinten wahrscheinlich, ich gäbe auf diese Weise meine Unterlegenheit zu. Jedenfalls war für sie die Sache damit erledigt. Sie ließen von mir ab und ließen sich sogar von einem inzwischen herbeigeeilten, langjährigen Betreuer, der als Freund, Kumpan, jedenfalls als Gleichrangiger angesehen wurde, an die Hand nehmen und abführen. Leider rissen sie sich aber wieder los, als sie merkten, dass es zurück in ihren Käfig ging. Die Besucher wunderten sich über die (von meinem) Blut verschmierten Tiere, die an ihnen vorbei tobten, waren sich der Gefahr, die von ihnen ausging aber gar nicht bewusst. Die Tiere waren viel zu erregt, als dass man sie hätte wieder einfangen können, und angesichts der Schwere des Unfalls wollte man auch kein Risiko für die Besucher eingehen, sodass nichts anderes übrig blieb, als die beiden auf der Flucht zu erschießen.

Petermann lebt

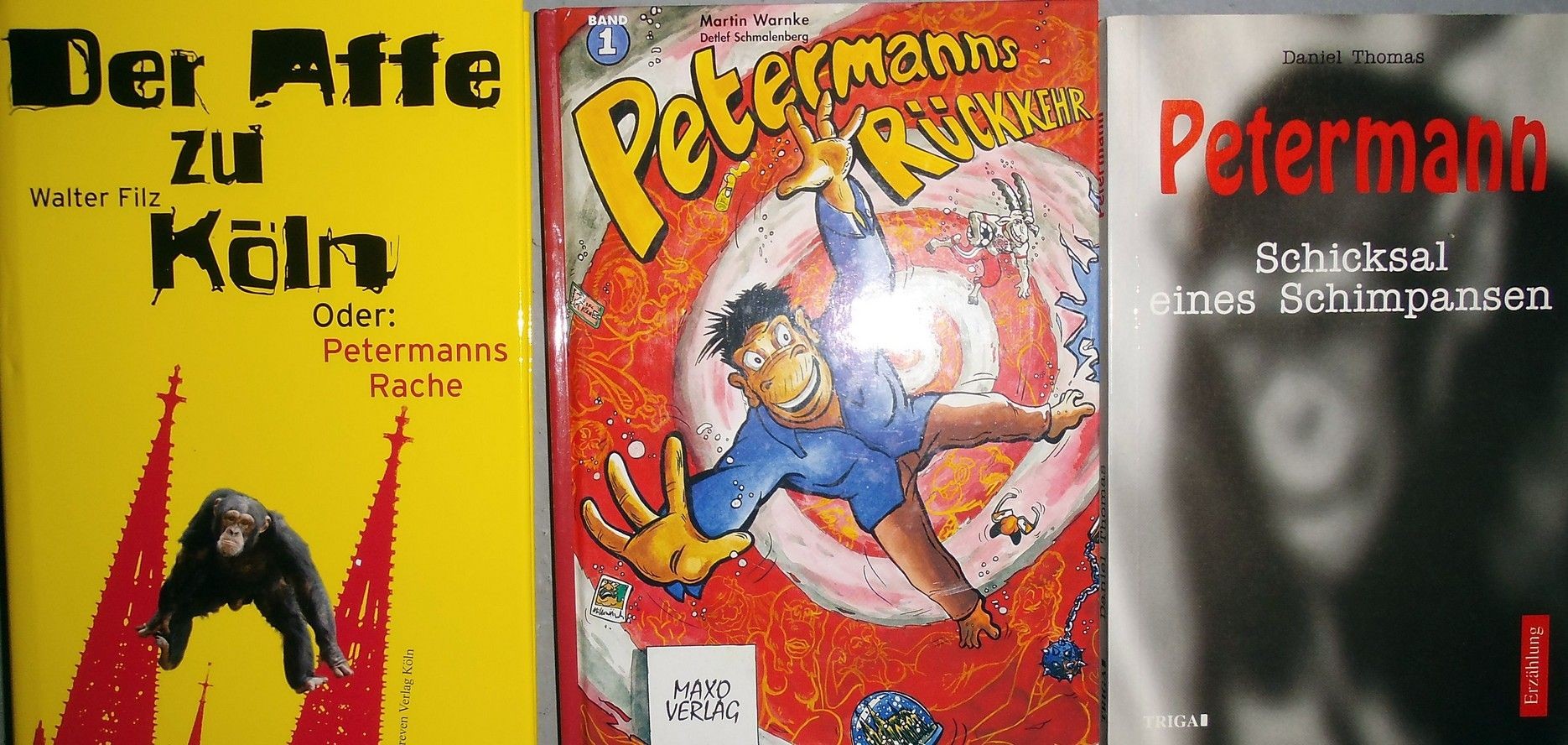

Petermann aber lebte in der Erinnerung der Kölner weiter. An den Hauswänden fand man noch jahrelang Graffiti wie: „Petermann lebt“ oder „Petermann, geh Du voran!“ Zwar hatte es wegen der Schwere des Unfalls keinen offenen Protest gegen die Erschießung der beiden Schimpansen gegeben, aber es gab doch Leute, denen das nicht gefallen hatte. Sie gründeten eine Fußballmannschaft, die sich Petermann zum Gedenken „Stadtgarten Petermann“ nannte. Es erschienen Bücher in Roman– und Komikform, und das Fernsehen brachte schließlich eine Dokumentation über sein Leben sogar zur besten Sendezeit im Abendprogramm. Der Film ging zum einen dem Phänomen nach, wie ein Tier, ein Schimpanse im Zoo, zur stadtbekannten Tierpersönlichkeit werden kann und Jahre über seinen Tod hinaus noch im Bewusstsein der Bevölkerung verwurzelt bleibt. Zum anderen zeigte er am Beispiel Petermanns auf, wie sich im Laufe von zwei Jahrzehnten die Haltungsbedingungen von Menschenaffen im Zoo entsprechend der zugenommenen Erkenntnisse über ihre Lebensweise in der Natur weiter entwickelt haben, sich dadurch aber auch unsere Einstellung gegenüber unseren nächsten Verwandten im Tierreich verändert hat.

Es wäre jedoch falsch, den früheren Tiergärtnern deswegen Vorwürfe zu machen. Erst seitdem die bereits erwähnte Jane Goodall Anfang der sechziger Jahre ihre Forschung aufnahm, wissen wir, dass Schimpansen in der Natur nicht mit Fahrrädchen, Lederhosen und Tiroler Hut und schon gar nicht allein leben, sondern in Familiengruppen.

Es ist die Aufgabe des Tiergärtners, die im Freiland gewonnenen Erkenntnisse über die natürliche Lebensweise der Tiere im Zoo umzusetzen. Heute werden nirgendwo mehr Schimpansen als Einzeltiere oder vielleicht zu zweit gehalten, sondern in Gruppen wie in der Natur, und sie sollen die Menschen nicht zu deren Gaudi nachäffen, sondern ihre artspezifischen Verhaltensweisen ausleben. Die Besucher sollen sich nicht über sie lustig machen, sondern die Gemeinsamkeiten mit ihnen und die Unterschiede zu ihnen kennen und respektieren lernen.

Petermann beschäftigt die Kölner bis zum heutigen Tage. 2017 brachte ihn das Theater am Bauturm auf die Bühne mit dem sehr erfolgreichen Stück „Petermann – eine kölsche Paranoia“, und 2021 erschien ein Buch von Bernd Imgrund mit dem Titel: "Köln kriminell", in dem spektakuläre Kölner Kriminalfälle aus der Nachkriegszeit in Erinnerung gerufen werden. Zwischen Raubmorden und Entführungsfällen findet sich ein Kapitel mit dem Titel: "Affe Mensch. Der Tod des Schimpansen Petermann". Die Frage ist allerdings, wer hier der Kriminelle ist? Der Tierpfleger, der die Schimpansen in fahrlässiger Weise frei gelassen hat, Petermann, der im Verein mit seiner Partnerin seinen Direktor tätlich angegriffen hat oder der Mann, der Petermann auf der Flucht erschossen hat. Oder ist es vielleicht der böse Zoodirektor, der die Schimpansen und Tausende von anderen Tieren von meist in der Natur bedrohten Arten ihrer Freiheit beraubt, sie lebenslang hinter Gitter gebracht und aus Profitgier zur Schau gestellt hat? Die Antwort auf diese Frage bleibt offen. Hauptsache: die Legende wird fortgeschrieben!

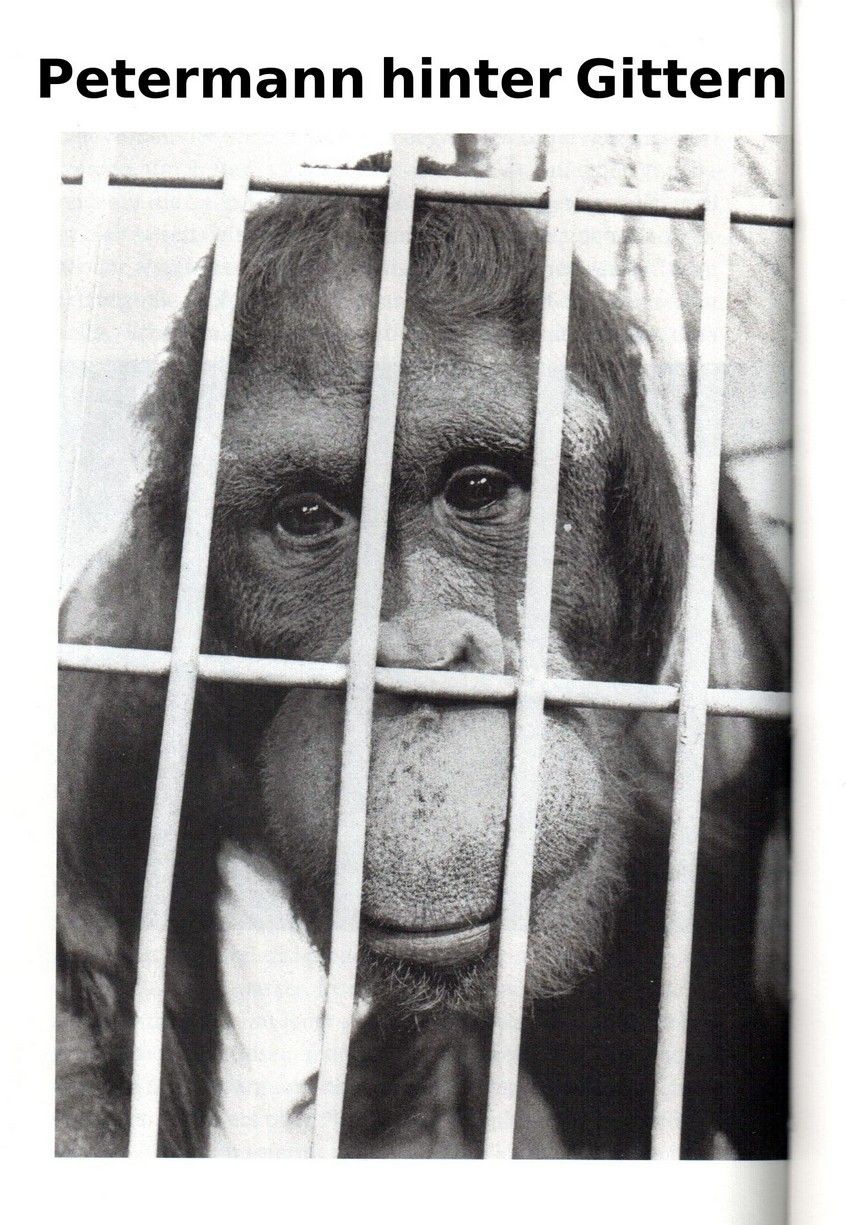

Was die Geschichte aber für mich grotesk macht, ist das Foto, das den Text illustriert. Der gute Petermann, der sich selber zeitlebens für einen Menschen hielt, würde sich im Grabe herumdrehen, wenn er sähe, dass er posthum zum Orang - Utan gemacht wurde. Darauf angesprochen, verstand der Autor gar nicht, was ich wollte. Affe ist doch Affe, meinte er. Ich finde, jedes Kind erkennt, dass dieses Foto keinen Schimpansen zeigt, sondern einen Orang – Utan. Wenn einer keine romanische Kirche von einer gotischen unterscheiden kann, gilt er als Kulturbanause. Dass einer die Menschenaffen nicht auseinander halten kann, scheint dagegen verzeihlich.

Schimpansen als Künstler

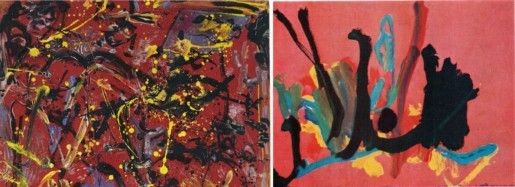

Ende der fünfziger Jahre erregte Desmond Morris vom Londoner Zoo großes Aufsehen mit von Schimpansen gemalten Bildern. Die Fähigkeit, sich durch Kunst auszudrücken, war bis dahin als eines der Unterscheidungsmerkmale zwischen Mensch und Tier angesehen worden. Wie so viele Unterscheidungsgrenzen ist aber auch diese längst gefallen. Gibt man Menschenaffen nämlich die Gelegenheit, können auch sie malen. Farbkompositionen und Linienführungen lassen einerseits Rückschlüsse auf das ästhetische Empfinden der Tiere zu. Andererseits gewähren Affenmalereien einen Einblick in die biologischen Grundlagen menschlicher Kunst und ihre Evolution. Der Mensch hat es in der Kunst zwar weiter gebracht, letztlich sind die Unterschiede zum Tier wie auf vielen anderen Gebieten aber nur graduell.

Desmond Morris legte die Affenbilder auch zeitgenössischen Künstlern vor. Joan Miró wollte unbedingt eins haben. Auch Picasso war begeistert. Am erstaunlichsten war die Äußerung Salvador Dalis: „Die Handschrift des Schimpansen ist quasi menschlich; die Handschrift von Jackson Pollock ist absolut tierisch!“ Dali hatte erkannt, dass der Affe bestrebt war, ein System in seine Linien und Formen zu bringen und seine schlichten Kompositionen sinnvoll zusammenzufügen, wohingegen Pollock offensichtlich darauf aus war, jede Ordnung zu zerstören.

Was denkt sich der Schimpanse?

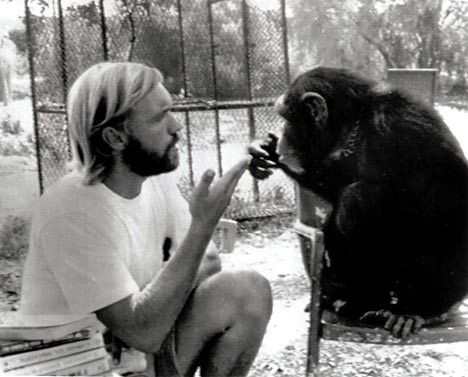

Was die Schimpansen sich wirklich bei ihren Bildern gedacht haben, wissen wir nicht, denn sie sprechen ja nicht, wenngleich es nicht an Versuchen gefehlt hat, ihnen die Sprache beizubringen. Das hat aber nie funktioniert, weil ihr Kehlkopf anders gebaut ist als unserer und weil ihnen das Sprachzentrum im Gehirn fehlt. Daraufhin hat sich Roger Fouts, ein amerikanischer Primatologe, in den sechziger Jahren gesagt, dass sich Schimpansen ja sehr wohl untereinander verständigen können, allerdings eher durch Mimik und durch Gesten, also durch das, was wir heute als Körpersprache bezeichnen, und er kam auf die Idee, Schimpansen eine Gebärdensprache beizubringen.

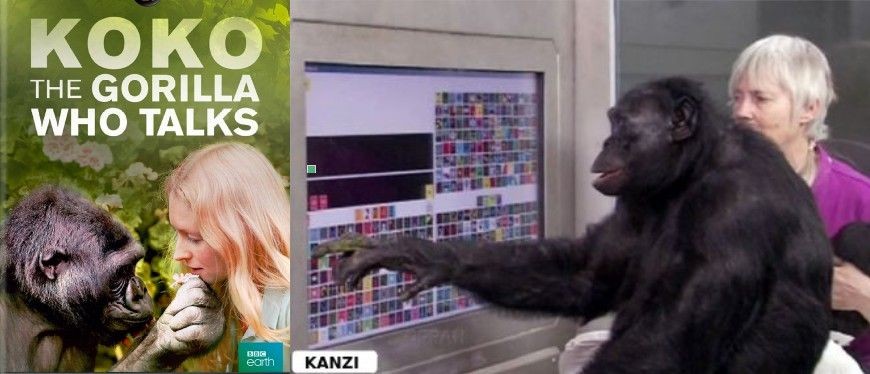

Tatsächlich erlernten die Versuchstiere in kürzester Zeit mehr als hundert Begriffe, verstanden sie nicht nur, sondern wandten sie selber richtig an und verknüpften sie zu sinnvollen Kausalsätzen. So konnte einer sagen: „Ich habe doch vorhin in der Küche einen Apfel gesehen. Kannst Du mir den, bitte, bringen!“ Bald hatten sie begriffen, dass sie sich mit der erlernten Gebärdensprache viel mehr sagen können als mit ihrer angeborenen Körpersprache und wandten sie auch in der Kommunikation untereinander an. Als schließlich ein Jungtier in die Gruppe geboren wurde, lernte auch dieses die Gebärdensprache, aber nicht etwa vom Experimentator, sondern von seiner Mutter. Die Sprache wurde also wie bei uns von einer Generation zur nächsten weitergegeben. Auch uns ist die Sprache ja nicht angeboren, sondern wir müssen sie erst lernen. Das Meiste lernen wir von unserer Mutter, weshalb wir ja auch von unserer Muttersprache sprechen. Die bahnbrechenden Versuche Fouts’ haben zu tiefen Einblicken in das Denken und Fühlen unserer nächsten Verwandten geführt. Weltberühmt wegen ihrer Kommunikationsfähigkeit wurden später auch der Gorilla Koko und der Bonobo Kanzi.

Fernsehen als Zeitvertreib?

Wenn man sich klar macht, dass Schimpansen, in der Natur 60 - 70 % des Tages darauf verwenden, Nahrung zu suchen und aufzunehmen, ist es einleuchtend, dass sie im Zoo, wo ihnen jederzeit reichlich Nahrung zur Verfügung steht, viel Zeit haben, sozusagen Freizeit. Das Problem kennen wir ja von uns selbst. Wir haben heutzutage so viel Freizeit, dass es eine ganze Freizeitindustrie gibt, die dafür sorgt, dass uns nicht langweilig wird. So können wir über 30 Fernsehprogramme empfangen, und wenn das nicht reicht, schauen wir uns eben noch ein Video an.

Aus dem gleichen Grund lässt man auch Schimpansen fernsehen. Den Fernsehsendern ist es egal, welcher Affe ihr Programm sieht. Hauptsache die Einschaltquoten stimmen. Hoffnung auf eine neue Zielgruppe – vielleicht auch für die Fernsehwerbung – gibt es aber nicht. Auch der Peilwagen der Gebühreneinzugszentrale wird keine Schwarzseher im Affenhaus entdecken. Man lässt die Affen nämlich nicht durch die Programme zappen, sondern zeigt ihnen ausgewählte Videos, meist Tierfilme. In Tschechien hat man Schimpansengruppen verschiedener Zoos während der Corona-Pandemie sogar zu einer Videokonferenz zusammengeschaltet.

Ob Fernsehprogramm, Video oder Zoom-Konferenz, alles dient der Vertreibung der Langeweile. In Amerika wollte man es genauer wissen und hat die Fernsehgewohnheiten von Schimpansen wissenschaftlich untersucht. Dabei ist Folgendes herausgekommen:

- Singles gucken mehr fern als Schimpansen, die in Gruppen leben.

- Keiner fand ein Programm so interessant, dass er es bis zum Ende angesehen hat.

- Je mehr Fernsehen man einem anbietet, desto geringer wird das Interesse daran.

Quintessenz: Wer Zeitvertreib mit Fernsehen sucht, guckt letztlich doch nur in die Röhre.

Oftmals bin ich gefragt worden, ob ich kein Trauma von meiner Schimpansenbegegnung zurückbehalten habe, und ich wundere mich manchmal selber, dass ich kein einziges Mal einen Albtraum hatte, in dem ich Schimpansen über mir sah, die auf mich eindroschen. Meine Interpretation ist, dass ich den Vorfall sehr rational verarbeitet und verstanden habe, dass die Schimpansen mir gar nichts Böses antun wollten. Für sie war es eine reine Rangauseinandersetzung, die als ein ganz normales, artgemäßes Verhalten zu betrachten ist. Dass ich dabei den Kürzeren gezogen habe, konnte ich ihnen nicht anlasten. Jedenfalls hat meine Begeisterung und mein Interesse für Menschenaffen, auch nicht für Schimpansen, durch diese Episode nicht im geringsten gelitten.

Zurück zur Natur

Schon 1984 hatte ich ein Schimpansenprojekt in Gambia kennengelernt, von dem ich so angetan war, dass wir 1988 sogar einen Familienurlaub in Gambia verbrachten, um es noch einmal zu besuchen.

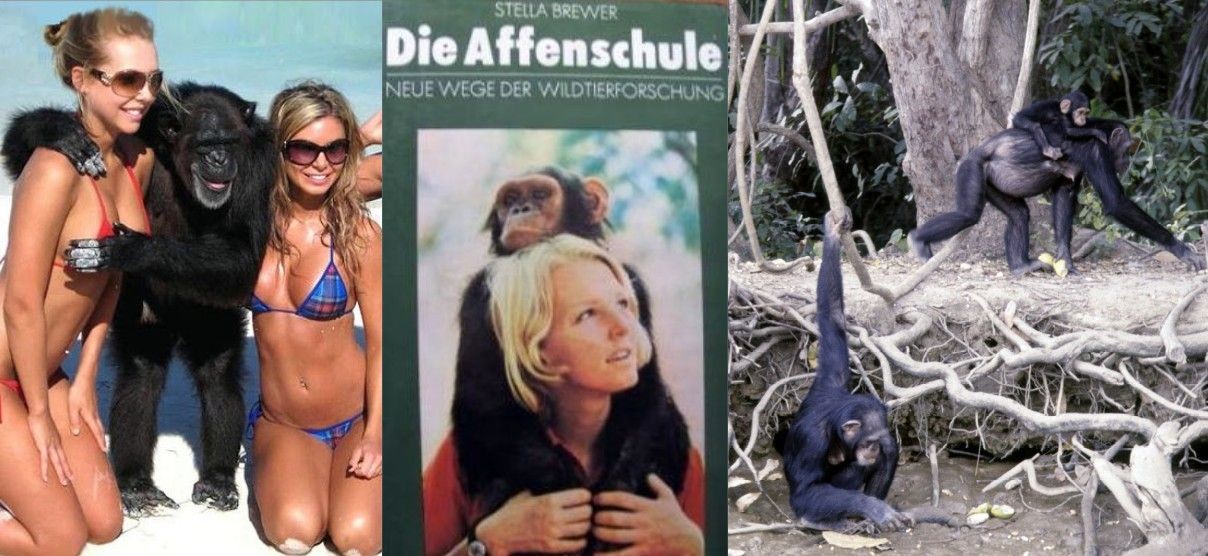

Zwar war 1976 das Washingtoner Artenschutzübereinkommen in Kraft getreten, nachdem es verboten ist, vom Aussterben bedrohte Arten wie Schimpansen der Natur zu entnehmen, aber es mangelte und mangelt bis zum heutigen Tage am Vollzug. Bis weit in die achtziger Jahre hinein gab es sogenannte Fotoschimpansen, mit denen sich Urlauber an den Stränden der Kanarischen Inseln fotografieren lassen konnten. Gelegentlich wurden solche Tiere auch konfisziert. Einige nahm z.B. der Loro Parque in Teneriffa auf.

Die erste Auffangstation in Afrika hatte Eddie Brewer, der Conservation-Officer Gambias, in Abuko unweit der Hauptstadt Banjul aufgebaut. Seine Tochter Stella nahm es auf sich, die Tiere auf ein Leben in der Natur vorzubereiten. Wie mühsam das ist, hat sie in ihrem 1978 erschienen Buch „Die Affenschule“ beschrieben. 1979 ließ sie eine Gruppe versuchsweise im senegalesischen Nationalpark Niokolo Kobo frei. Als diese jedoch eines Tages auf eine einheimische Gruppe traf, wurde sie von dieser so heftig attackiert, dass Stella sie wieder einsammelte und zurück nach Gambia mitnahm und auf den Baboon Islands im River-Gambia Nationalpark ansiedelte, wo es keine frei lebenden Schimpansen gab. Als wir 1988 die Schimpansen auf den Baboon-Islands besuchten, hatten sie sich dort längst gut eingelebt, vermehrt und in mehrere Familiengruppen aufgespalten.

Leider greift das Washingtoner Artenschutzübereinkommen immer noch nicht überall. Inzwischen gibt es in mehreren Ländern Afrikas Auffangstationen für konfiszierte Schimpansen. Ein erfolgreiches Wiederansiedlungsprojekt wie das in Gambia ist mir jedoch nicht bekannt.

Der dressierte Affe

Man sollte meinen, dass Europa längst kein Schimpansenproblem mehr hat. Tatsächlich werden Menschenaffen in der medizinischen oder pharmazeutischen Industrie nicht mehr verwendet. In den meisten Ländern ist die Vorführung dressierter Menschenaffen im Zirkus verboten. Aber sie werden immer noch in recht albernen Werbespots und im Fernsehen, sogar im öffentlich-rechtlichen, eingesetzt. So gab es über zehn Jahre im ZDF eine Seifenoper, deren Held ein Schimpanse im Ringelpullover war: „Unser Charly“, und die sich hartnäckig hoher Einschaltquoten erfreute. Ich habe aus meiner Kritik an diesem schimpansenentwürdigenden Schauspiel nie einen Hehl gemacht, mich x-mal dazu in den Medien geäußert und auch beim ZDF selber protestiert.

Daraufhin schrieb mir das ZDF:

„Erstens stammen Charly und sein Trainer aus den USA und werden eigens für die Fernsehproduktion aus dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten eingeflogen“, weil Zirkusschimpansen in Deutschland erfreulicherweise ausgestorben sind.

„Zweitens ist Charly inzwischen von fünf verschiedenen Schimpansen dargestellt worden.“ Dem Fernsehzuschauer fällt das natürlich gar nicht auf. Für mich macht es die Sache aber nur noch schlimmer. Das Beispiel Petermann zeigt, dass erwachsene Schimpansen sehr gefährlich werden können. Für Filmaufnahmen nimmt man deshalb nur Jungtiere, die man, sobald sie heranwachsen, einfach austauscht. Keiner weiß, was aus den ausgedienten Filmstars wird. Für ein normales Leben in einer Schimpansengruppe sind sie jedenfalls verdorben.

Drittens heilige der Zweck die Mittel, denn, so wörtlich: „Innerhalb der Serie widmet sich ein dramaturgischer Hauptstrang dem Problem der illegalen Tierimporte.“ Gegen diese gute Absicht ist ja nichts einzuwenden. Der kritische Fernsehzuschauer und erst recht der Zoodirektor muss sich allerdings fragen, wieso die deutschen Artenschutzbehörden den Import der Fernsehaffen überhaupt genehmigen.

Viertens hieß es: „Inwieweit die Würde der Tiere durch solche Geschichten verletzt wird, ist eine andere Frage.“ Ich meine, dies ist sogar die entscheidende Frage. Philosophen und namhafte Forscher, einschließlich Jane Goodall, setzen sich heute für die Rechte von Menschenaffen ein, fordern sogar Menschenrechte für Menschenaffen. Man kann darüber streiten, ob man soweit gehen soll. Es reichte m. E. schon, wenn man Schimpansen das Recht gewährte, Schimpanse zu sein. Wer sie als Filmhelden missbraucht, verletzt auf jeden Fall ihre Rechte und ihre Würde.

Die Würde des Schimpansen ist unantastbar

Inzwischen geht es nicht mehr nur um die Würde von Menschenaffen, sondern um ihre Existenz. 1973, also schon vor 50 Jahren, drückte es Eugen Roth in seinem „Tierleben für jung und alt“ sehr trefflich so aus:

Die Menschen werden auf der Welt

in Massen billig hergestellt.

Jedoch für äußerst kostbar gelten

die Menschenaffen; sie sind selten!

Tatsächlich hat sich die Zahl der Menschen seit 1973 verdoppelt auf zur Zeit acht Milliarden, und sie vermehrt sich weiter. Da bleibt kein Platz für die Menschenaffen. Schon bald wird man uns dafür glücklich preisen (oder beschimpfen), dass wir die letzte Generation waren, die sie noch erleben durfte.